2025.9.7

生成AIで“結果を出す”人材の条件 ─ 現場のリアル、シャドーAI対策、スキル地図、企業のAI導入の秘訣など【2,000人以上参加のイベント完全レポート】

「成果を出すAI人材」の正体を、現場の熱で解剖する

―― スペシャルトークセッション完全ブログ(茶圓将裕 × 木内翔太 × モデレーター:おざけん)

リード

生成AIの“リアル”は、パンフレットにもプレスリリースにも載っていない。

舞台袖から飛び出してきたのは、3時から“ピッチャー登板”を控える社長、毎月2.5~3万人を集めるコミュニティの仕掛け人、そしてゴールデン街でなぜか見つかるモデレーター。笑いと本音に満ちたセッションは、AI人材の条件を「現場の温度」で教えてくれた。

ウォームアップ:登壇者の“温度感”がもうおかしい(褒め言葉)

最初にマイクを握ったのは茶圓 将裕さん。企業向けAI開発・研修の株式会社デジライズ代表で、X/YouTubeは16.8万人のフォロワー。

「ロサンゼルス・ドジャースではなくデジライズです」と会場を和ませつつ、「このあと3時から投げます(野球)」で会場がさらに温まる。

続いて、コミュニティ「SHIFT AI」を率いる木内 翔太さん。セミナー来場は月間2.5~3万人。爆発的な熱量で学びの場を増殖中。

モデレーターはおざけんさん。トレンド解説のセミナーを2週に一度、最近は“ゴールデン街キャラ”が定着し「新宿にいるんですか?」とDMが来るほどの親しみやすさ。

――この三人、知識の解像度とツッコミの速度が同じくらい速い。

現場の実態:導入は進んだ、でも“使われていない”

序盤から飛び出したのは、耳が痛いが真実味しかない指摘だ。

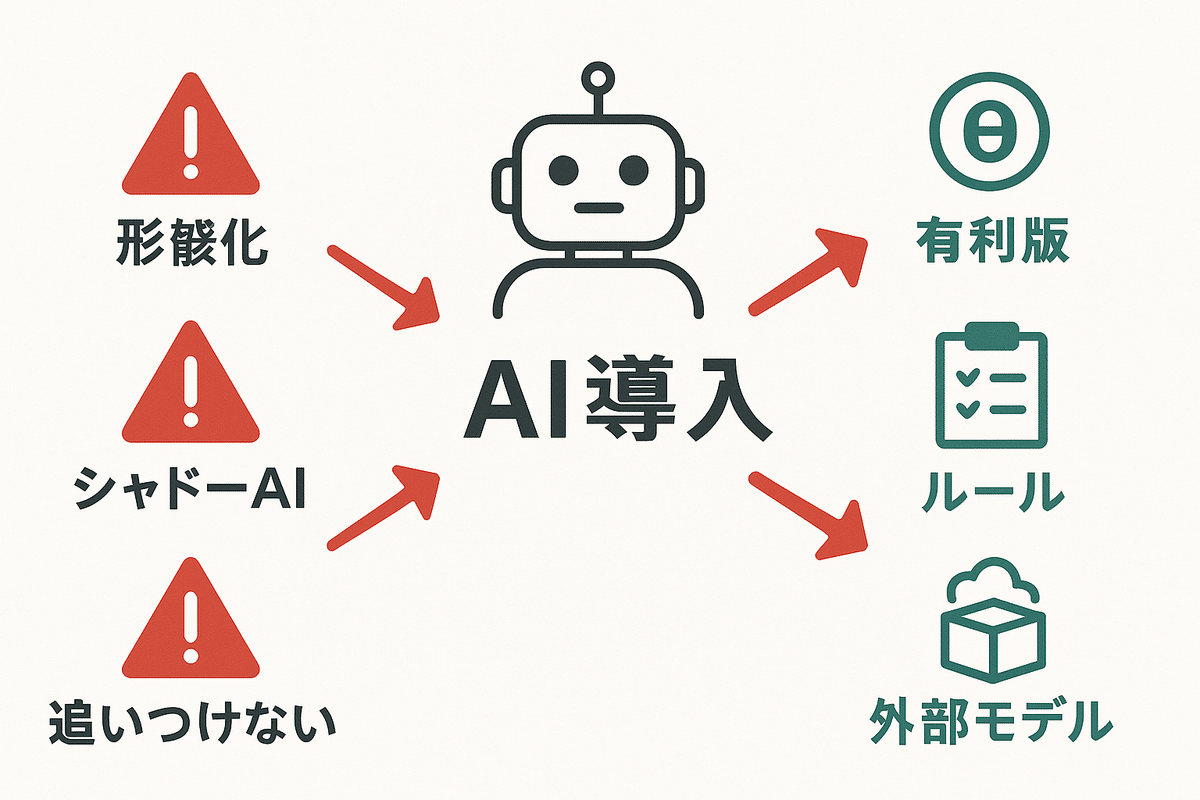

- **「導入したけど運用が形骸化」**している企業が多い。

展示会や相談の肌感として、日々の業務に落ちていないケースが圧倒的。

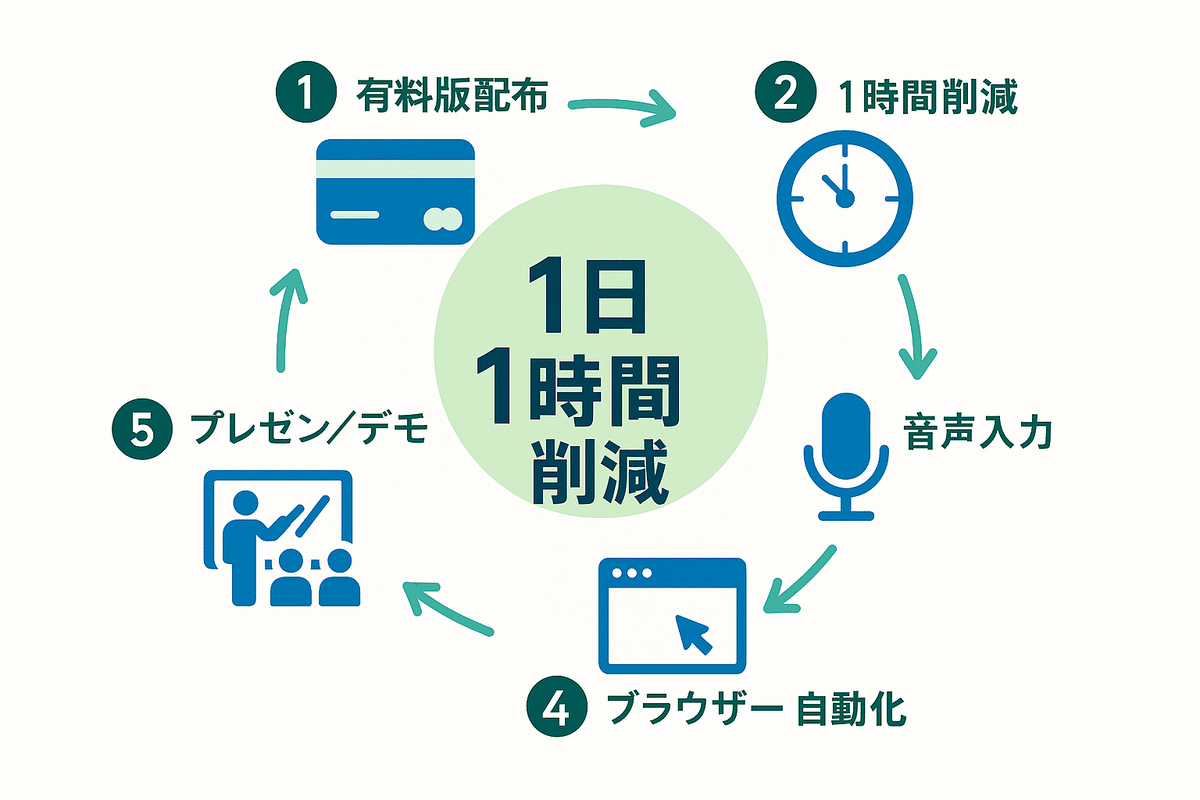

茶圓さんいわく、「**最低でも“1人1日1時間の削減”**は全員で狙える」。 - “シャドーAI”が増殖している。

会社が有料アカウントを配らない→社員が無料版を勝手に利用→情報が学習に載る・ログ管理ができない等、セキュリティも運用も崩れる。

まずは会社が公式に有料版を配る。ここが最初の分かれ道。 - 社内独自AIは“追いつけない問題”

モデルの進化スピードが速すぎて、内製の“社内専用AI”はすぐ時代遅れになりがち。ユーザーは結局、外の強いモデルを使いたくなる。

「超巨大投資と継続アップデートで回る世界に、個社が勝つのは現実的でない」という冷静な見立てだ。

会場アンケートでは、ChatGPT/Claudeの課金ユーザーが多数。一方で「昨日・今日で開いてない人」もそれなりにいる。“やる人はやる、やらない人はやらない”、この二極化が進んでいる。

2025年の使い方:プロンプトより“ワークフロー”、そして音声入力が主役

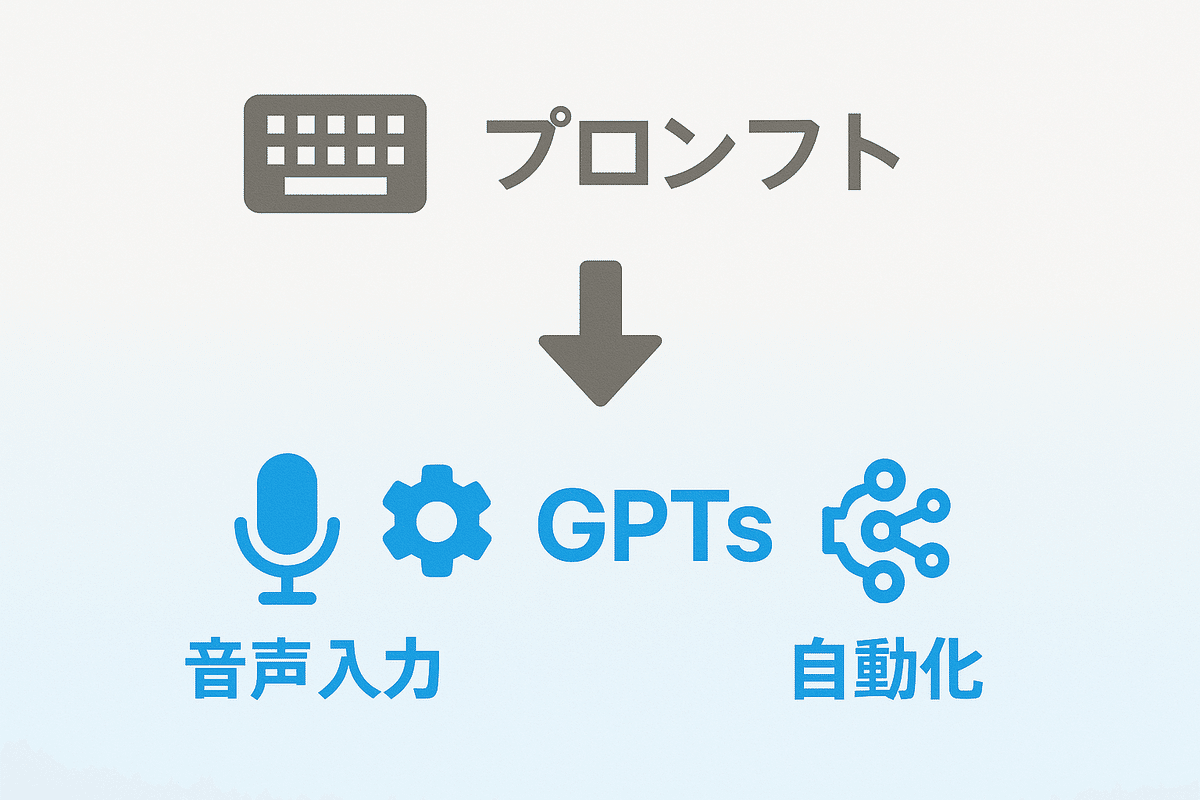

おざけんさんは「今年はプロンプトを書かない」宣言。GPTsやエージェント化で“流れごと”固定する時代だと捉える。

茶圓さんはさらに踏み込む。

「普段はほぼ100%、音声入力。 単語登録できるタイプが肝。Macの標準だけだと精度が物足りないこともある」

長文の指示を毎回打つのではなく、しゃべって叩き台を作る。

プロンプトの価値は“固定化”が効く場面(デザインの要件定義、長文の構成など)。日常業務は音声→AIで下書きが最速――という実務のコツが刺さる。

さらに熱を帯びたのがブラウザ自動化。

案件登録や修正、定型レポート生成など、クリック作業はほぼ無人化へ。

「Salesforce連携で一連の作業が回る。ここは次のフロンティア」という言葉に、会場のメモが一斉に止まり、目が上がったのを私は見た(気がした)。

トップダウンは善か? ―― 「最速で定着させる現実解」

話題は義務化へ。

管理職のAI資格取得の義務化や、全社員のAI利用を原則とする企業のニュースが相次ぐ昨今。三人の見解は一致していた。

「トップダウンがいちばん早い。」

「使う人だけが使う」では、組織の生産性がバラつく。全員で“最低ライン”を超えるために、有料アカウントの配布と利用ルールの明文化をセットで。

ここを越えない限り、シャドーAIは止まらない。

“成果を出すAI人材”の3条件(道具の前に“地力”)

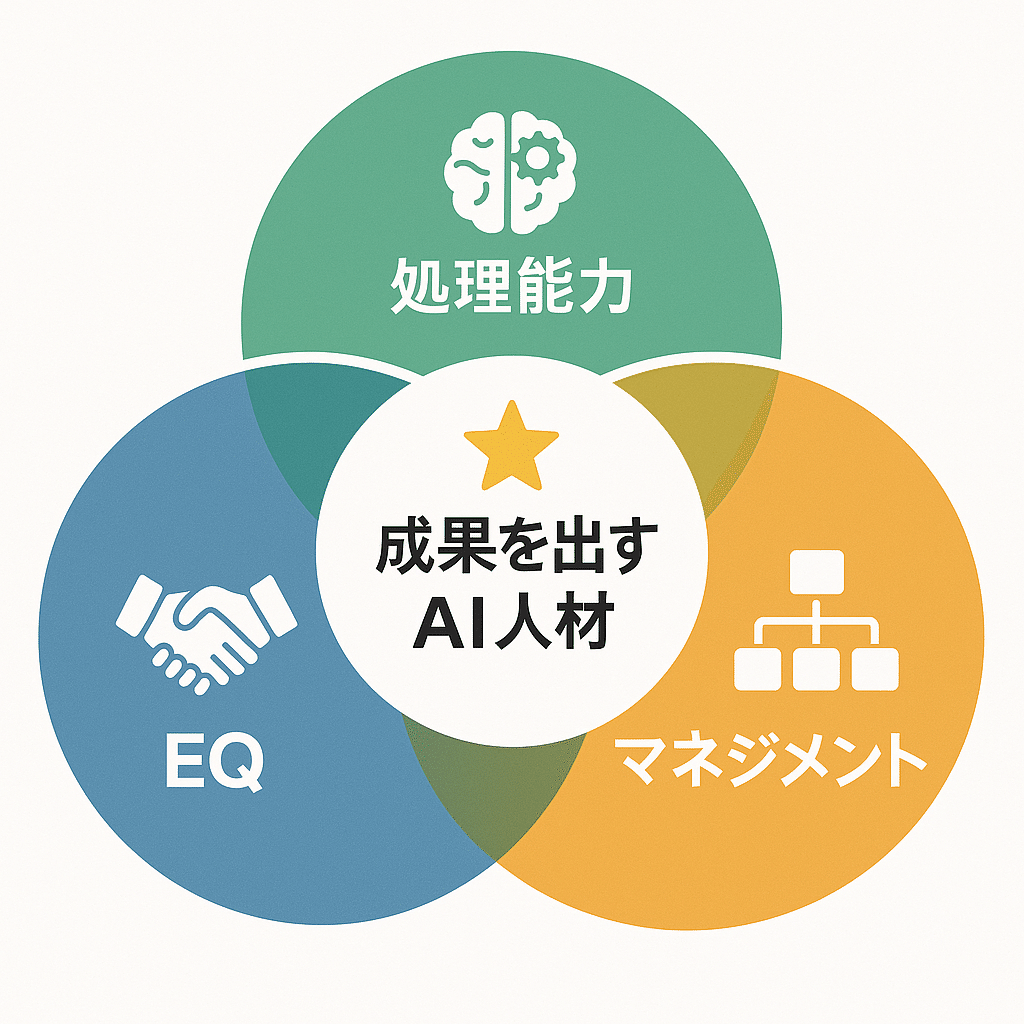

茶圓さんが明快にまとめたAI人材の条件が、やたら血の通った内容だった。

- EQ(営業力・影響力)

社内外の人に“使ってもらう”には、丁寧さ・先回り・嫌われない姿勢が最初の壁を超える。 - 処理能力(思考体力・視座)

情報を捌いて仮説を組み、ゴールから逆算する。AIは加速装置だが、0に何を掛けても0。 - マネジメント(再現性の設計)

タスク分解→ワークフロー化→レビューの型をつくる。個人芸で終わらせず、組織に広げる。

――要は、“裸の自分”の地力にテクノロジーを重ねるという話。資格や肩書よりも、人を動かす力・考え抜く力・再現させる力が効く。

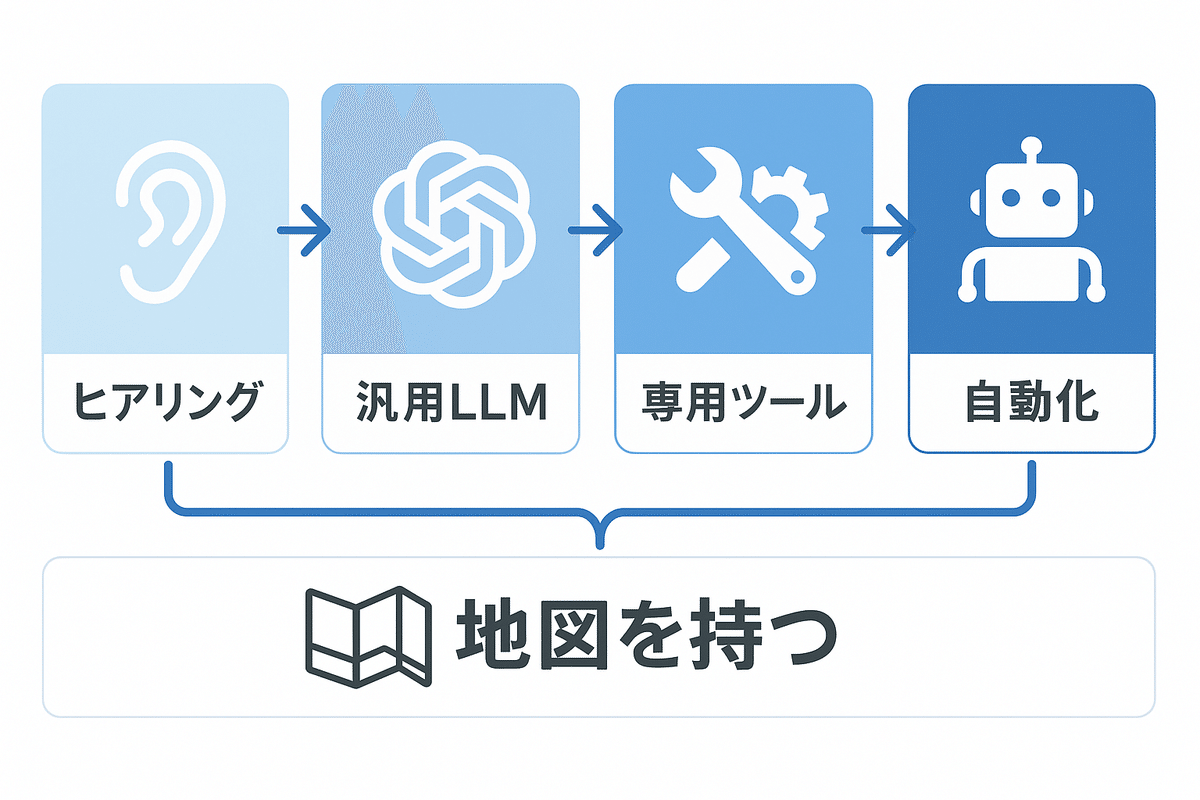

適材適所力:ツールの“引き出し”より、地図を持て

どの業務をどこまで代替できるか。

この見取り図をつくるには、ヒアリング力が要る。そこから汎用LLM(ChatGPT/Claude)で下書き、必要に応じて専用ツールで深掘り、最後は自動化で締める。

木内さんは言う。

「お客さんが感動するのは“デモで一撃”。そのために、専用ツールの使い込みが効く」

茶圓さんも頷く。

「ブラウザ操作の自動化は受けがいい。案件登録が一発で回ると、現場の目の色が変わる」

引き出しの多さより、課題→最短ワークフローに即マッピングできる“地図”が強い。

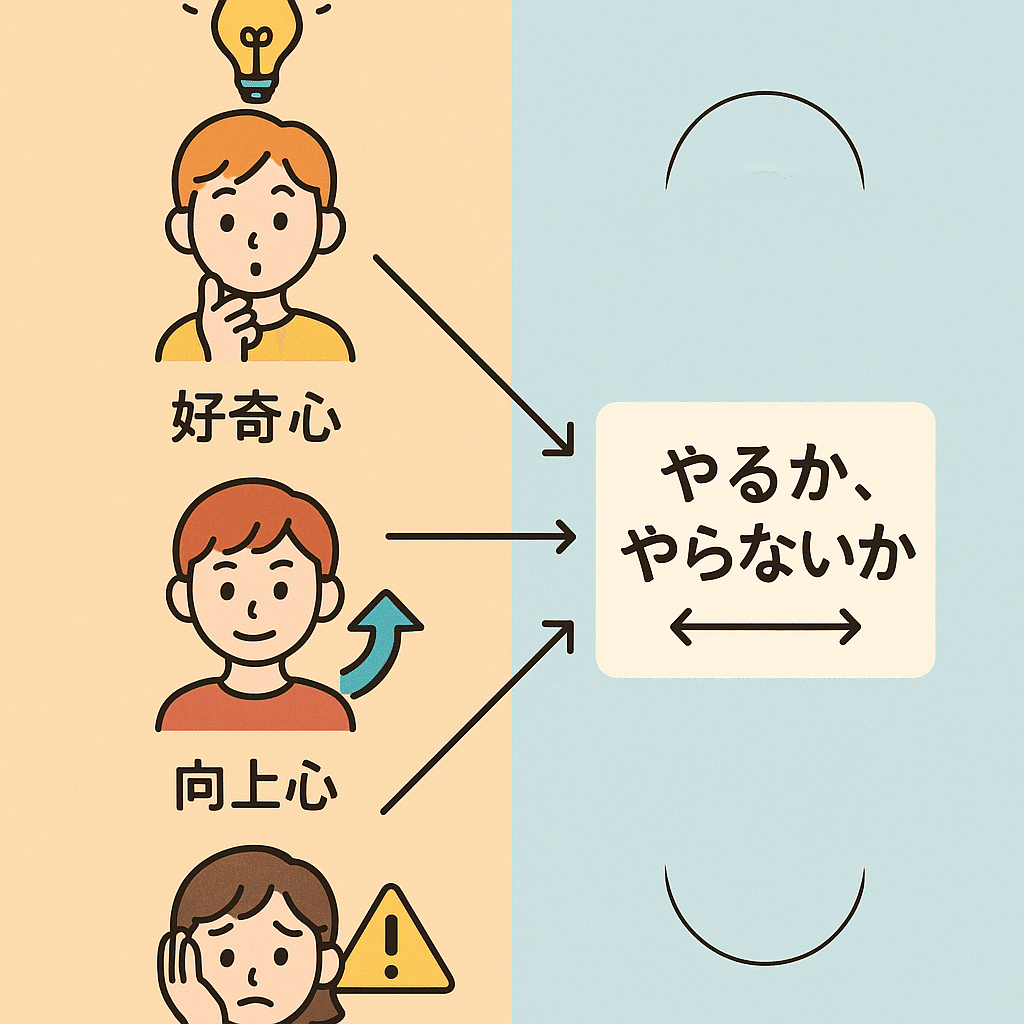

「やる人/やらない人」の分岐:モチベーションの源泉は三種類

SHIFT AIの会員の伸び方を見ている木内さんは、モチベーションの出どころを三つに分けた。

- 好奇心・探究心(楽しいからやる)

- 向上心(稼ぎたい・成功したいからやる)

- 必要性(このままでは業務が回らない/会社がまずいからやる)

共通するのはただひとつ。やるか、やらないか。

その決断の前で、人は二つに分かれる。

なぜ使えない人がいるのか:マインドと基礎体力

「使えない理由は二つ」と茶圓さん。

ひとつは意識の問題。もうひとつはIT基礎体力の不足。

でも、スマホを触れる人なら誰でも到達できる。危機感は必要だ。

「世界は静かに変わる。壁の内側にいても、外はもう別世界になっている」

社内推進者の“人柄スペック”

- ITリテラシーが高い

- 社内の影響力がある

- “嫌われない”コミュニケーション

大企業ならトップ直下に置く。中小なら社長の号令で全社に染み込ませる。

どの組織でも、人望×構造化が浸透率を決める。

Q&Aの熱いところだけ:上司説得/最近ハマってる使い方/稼げる人

Q. AIを信用しない上司、どう説得する?

A. 実績で黙らせる。上司のいまの面倒を“5分のデモ”で解決。さらに**安全設計(入力禁止ルール・ログ・管理)**をセットで示す。常識から離れ、数字で語る。

Q. 最近ハマっている使い方は?

A. 茶圓さんはコード生成で小さなアプリ作成、そしてブラウザ自動化。FAXの取り扱いのような“古い慣習のリスク”にも目を向け、ワークフロー単位で置き換えるのが好き。

Q. 稼げる人の特徴は?

A. ゴールから逆算して、しつこく・嫌われない。テレアポ200本で鍛えた“鈍らないメンタル”。

場数がやがて、提案の説得力に変わる。

(余談:最後に「野球のユニフォーム買って」という一撃が飛んだのは、このセッションならではの味。笑)

ここだけは持ち帰りたい“5つのアクション”

- 全社員に有料アカウントを配り、ルールを明文化(シャドーAIを止める)

- “1人1日1時間削減”をKPIに(最小でもここを全員で超える)

- 音声入力を標準装備(単語登録できるタイプで“しゃべって下書き”)

- 1つでいい、ブラウザ自動化を作る(案件登録・レポート・修正など、実感のある所から)

- デモで一撃→横展開(現場で感動が起きると、浸透は速い)

まとめ:AIは“裸の自分”を増幅する

このセッションの結論は、シンプルで力強い。

AIは魔法ではない。

EQ(営業力)×処理能力×マネジメントという“素肌の強さ”に、

音声入力・専用ツール・自動化という装備を重ねる。

その掛け算が、個人の成果を組織の再現性に変える。

そして最後に。

トップダウンの号令はユニフォームみたいなもの。着た瞬間、チームは試合モードになる。

笛が鳴った。プレイボール。 あとは、やるかやらないかだ。

P.S

14時まで高田馬場で登壇、15時から三鷹でプレイボールでしてたので、ユニフォームで今回登壇しました。

しっかりと10奪三振で勝利投手でした。ありがとうございました。